Klimaschutzstrategie

des Luftverkehrs

Luftverkehr verbindet Menschen und Kulturen weltweit. Unternehmen erschließen dadurch neue Märkte auf allen Kontinenten und die Luftfahrt sichert so auch in Deutschland viele Arbeitsplätze. Der Luftverkehr hat aber nicht nur eine herausragende wirtschaftliche Bedeutung, sondern auch eine hohe umweltpolitische Verantwortung. Flugzeuge erzeugen Treibhausgase, Lärm und Luftschadstoffe. Aus dieser Verantwortung leitet sich die Klimaschutzstrategie des Luftverkehrs ab mit dem Ziel, die Belastungen durch diese Emissionen so gering wie möglich zu halten.

Nach dem starken Verkehrsrückgang während der weltweiten Corona-Pandemie ist der internationale Luftverkehr inzwischen fast aufs Vorkrisenniveau zurückgekehrt und wird auch zukünftig weiter wachsen. Um dieses Wachstum in Einklang mit Klimaschutz zu bringen, haben die Unternehmen der Luftverkehrswirtschaft ambitionierte Ziele und entsprechende Maßnahmen vereinbart – auf nationaler, europäischer und auch internationaler Ebene.

Deutschland: Der Masterplan Klimaschutz im Luftverkehr

Im Dezember 2020 legten die Unternehmen der deutschen Luftverkehrswirtschaft einen gemeinsamen Masterplan vor, wie Luftverkehr und Klimaschutz in Einklang gebracht werden können. Dabei verpflichten sich die deutschen Fluggesellschaften, die deutschen Flughäfen und die Deutsche Flugsicherung auf das Ziel eines CO2-neutralen Luftverkehrs. Um dieses Ziel zu erreichen, identifiziert der Masterplan insgesamt sieben Handlungsfelder, über die Klimaschutzmaßnahmen realisiert werden sollen.

Um das ambitionierte Ziel eines CO2-neutralen Luftverkehrs zu erreichen, haben die Unternehmen der deutschen Luftverkehrswirtschaft folgende Handlungsfelder identifiziert:

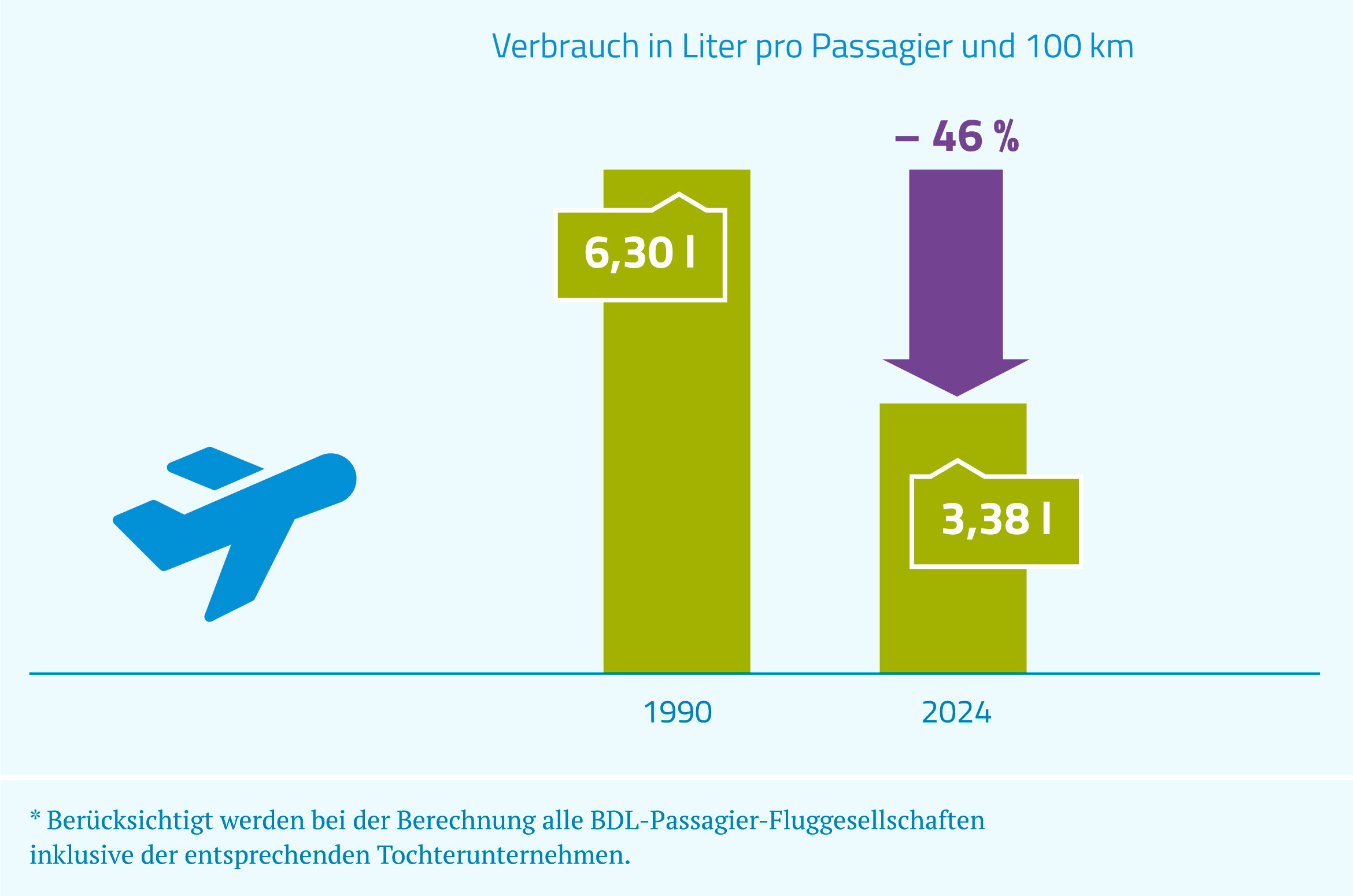

Flotten mit modernen Flugzeugen erneuern: Jede neue Flugzeuggeneration verbraucht etwa 25 Prozent weniger Kerosin und emittiert entsprechend weniger CO2. Deshalb ist die Investition in neue, sparsame Flugzeugmodelle aktuell noch der größte Hebel, um die Treibhausgasemissionen des Luftverkehrs zu senken. In Kombination mit anderen Maßnahmen, wie einer deutlich verbesserten Auslastung der Flugzeuge, hat dies bereits in den vergangenen Jahren zu einer Entkoppelung von Verkehrswachstum und CO2-Emissionen geführt: Seit 1990 haben die deutschen Fluggesellschaften ihren Treibstoffverbrauch pro Passagier und 100 Kilometer bereits um 46 Prozent verringert.

Durchschnittlicher Verbrauch der deutschen Flotte: 3,38 Liter*

Alternative Flugkraftstoffe einsetzen: Um CO2-neutrales Fliegen zu ermöglichen, muss das fossile Kerosin durch nachhaltige Flugkraftstoffe ersetzt werden. Hierbei kommen unter anderem nachhaltige Kraftstoffe aus Biomasse oder Pflanzenölen und -fetten in Frage. Diese Kraftstoffe werden bereits heute genutzt und sparen gegenüber fossilem Kerosin über 80 % der CO2-Emissionen ein. Bislang sind nachhaltige Flugkraftstoffe jedoch noch nicht in ausreichenden Mengen verfügbar und um ein Vielfaches teurer als herkömmliches Kerosin. Um den Markthochlauf anzureizen, hat die EU beschlossen, ab 2025 verpflichtende Beimischungsquoten für SAF einzuführen: Ab diesem Jahr müssen nachhaltige Kraftstoffe einen Anteil von mindestens 2 % am gesamten, in der EU getankten Flugkraftstoff haben. In den Folgejahren soll dieser Anteil stetig erhöht werden, für 2035 sehen die EU-Quoten beispielsweise schon einen Anteil von 20 % vor. Neben den biogenen Kraftstoffen können auch sogenannte e-Fuels im Luftverkehr eingesetzt werden. Diese Kraftstoffe werden im Power-to-Liquid-Verfahren mithilfe erneuerbarer Energien aus CO2 und Wasser erzeugt. Bislang ist PtL-Kerosin jedoch nur im Labormaßstab verfügbar und nochmals deutlich teurer als biogenes SAF.

CO2-neutrale Flughäfen: Die deutschen Flughäfen haben sich zum Ziel gesetzt, ihren CO2-Ausstoß bis 2030 um 65 Prozent zu senken und bis zum Jahr 2045 komplett CO2-neutral zu sein. Für dieses Ziel wird ein ganzes Bündel an Maßnahmen umgesetzt: So wird die Energieversorgung an den Flughäfen schrittweise auf erneuerbare Energiequellen umgestellt, Verbesserungen in der Gebäudetechnik sorgen für einen allgemein sinkenden Energieverbrauch. Auch eine Umstellung auf energiesparende LED-Beleuchtung senkt den Energiebedarf. Außerdem werden Flughafenfahrzeuge zunehmend auf alternative Antriebe umgestellt, beispielsweise durch den Einsatz elektrischer Flugzeugschlepper.

Effiziente Flugrouten in Europa: Durch Verbesserungen im Bereich der Flugsicherung können Umwege immer weiter reduziert und der Kraftstoffverbrauch somit gesenkt werden. Insbesondere innerhalb Europas besteht hier noch Verbesserungsbedarf, und zwar durch eine bessere Abstimmung zwischen den Staaten im Rahmen des SES. Bereits durch die Einführung des Free Route Airspace konnten die CO2-Emissionen im europäischen Luftverkehr seit 2014 um 0,5 Prozent reduziert werden. Bei einer weiteren Vereinheitlichung der Flugsicherungsdienstleistungen kann im europäischen Luftraum eine Reduktion der CO2-Emissionen von schätzungsweise 5 bis 10 Prozent erreicht werden.

Intermodalität stärken und Verkehr auf die Schiene verlagern: Die deutsche Luftverkehrswirtschaft und die Deutsche Bahn (DB) haben einen gemeinsamen Aktionsplan zur Stärkung der Intermodalität verabschiedet. Die Verkehrsträger sollen so vernetzt werden, dass ihre jeweiligen verkehrlichen, ökonomischen und ökologischen Vorteile optimal genutzt werden können. Die Projektpartner sehen dabei das Potenzial, dass sich im innerdeutschen Verkehr rund 4,3 Millionen Passagiere für den Zug statt des Flugzeugs entscheiden könnten. Dadurch ließe sich der innerdeutsche Flugverkehr um schätzungsweise 20 Prozent reduzieren. Hierfür müssen die Bahnreisezeiten weiter verkürzt werden, denn Passagiere steigen erfahrungsgemäß dann in nennenswerter Zahl auf die Bahn um, wenn die Bahnreisezeit nicht wesentlich länger als drei Stunden beträgt. Wo dies gelingt, können innerdeutsche Flugstrecken eingestellt werden, so wie es in der Vergangenheit auch schon einige Male der Fall war. Dort, wo Zugfahrten Zubringerflüge zu internationalen Luftverkehrsdrehkreuzen ersetzen sollen, müssen zudem Anschlusssicherheit und Gepäcktransport verbessert werden.

Eine wettbewerbsneutrale CO2-Bepreisung: Eine Bepreisung von CO2-Emissionen kann ebenfalls zum Klimaschutz beitragen. Wichtig ist, dass das Bepreisungsinstrument tatsächlich hilft, den Klimaschutz zu fördern, und dass die Ausgestaltung wettbewerbsneutral erfolgt – ansonsten droht „Carbon Leakage“, also eine bloße Verlagerung von CO2-Emissionen zu Wettbewerbern aus dem Ausland. Insbesondere der marktbasierte Emissionshandel gilt hier als geeignetes Instrument, welches in Europa bereits durch den EU-ETS zum Einsatz kommt. Der Luftverkehr ist als bislang einziger Verkehrsträger bereits seit 2012 im EU-ETS enthalten. Da sich ein globaler Emissionshandel bislang nicht durchsetzen ließ, wurde international das Kompensationssystem CORSIA eingeführt, welches die wachstumsbedingten CO2-Emissionen des weltweiten Luftverkehrs gegenüber dem Referenzjahr 2019 kompensieren soll. Außerdem bestehen Möglichkeiten, dass Passagiere selbst die Emissionen ihres Fluges durch Zahlungen an Klimaschutzprojekte kompensieren.

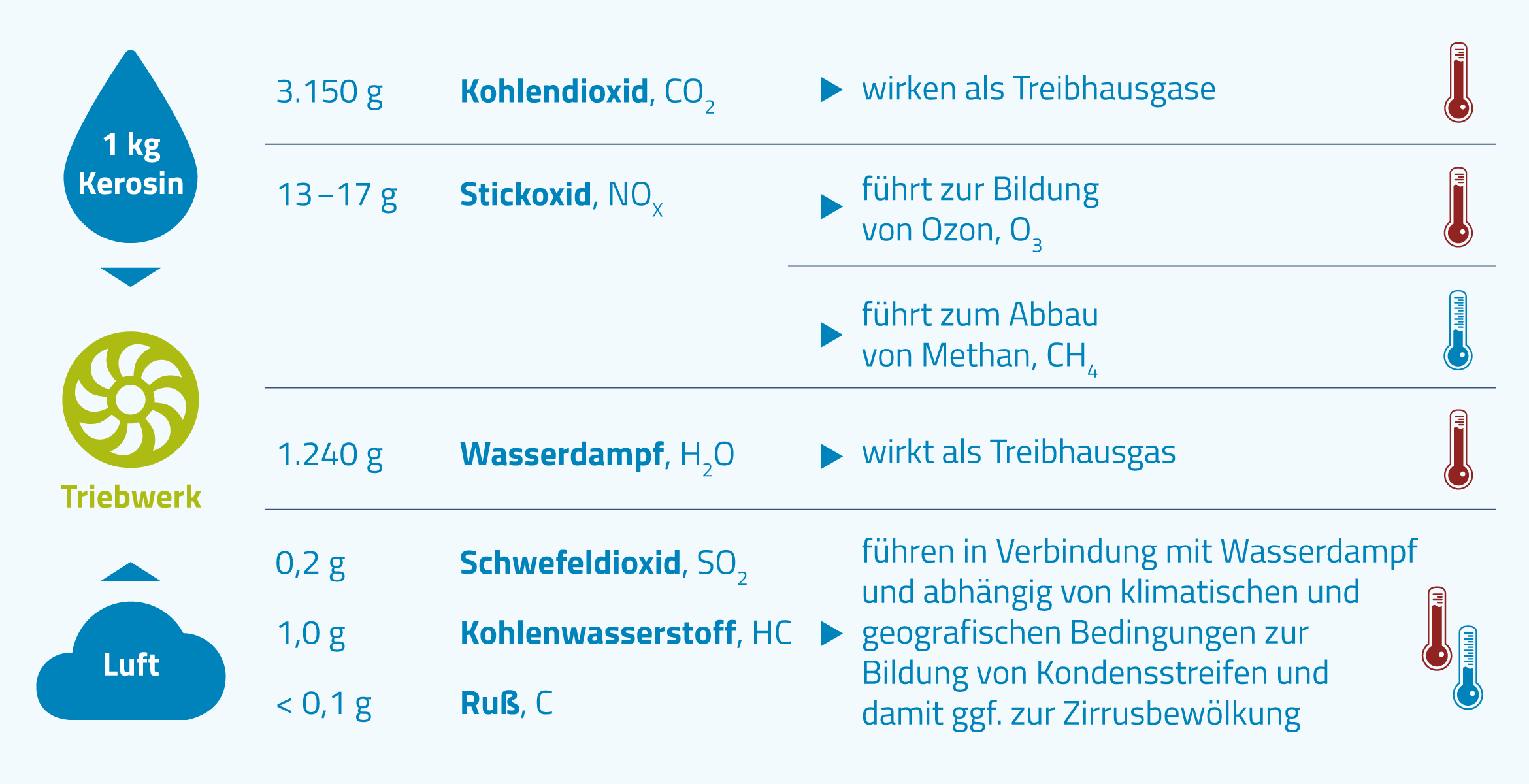

Weitere klimawirksame Emissionen reduzieren: Neben dem CO2-Ausstoß verursacht der Luftverkehr weitere Emissionen, die Auswirkungen auf das Klima haben. So führen Kondensstreifen zur künstlichen Entstehung von Zirruswolken, und durch den Ausstoß von Stickoxiden (NOx) in großen Höhen werden chemische Prozesse angestoßen, die unter anderem die Bildung von Ozon zur Folge haben. Aktuelle Studien gehen davon aus, dass diese Nicht-CO2-Effekte einen Anteil von bis zu 2/3 an der Klimawirkung des Luftverkehrs haben. Um diese Emissionen zu reduzieren, gibt es verschiedene Ansätze: So können zum Beispiel die Stickoxid-Emissionen durch verbesserte Verbrennungsprozesse deutlich reduziert werden. Die Entstehung von Kondensstreifen kann durch veränderte Flugrouten vermieden werden, zudem reduzieren auch synthetische Kraftstoffe die Entstehung von Kondensstreifen. Um die Reduktion der Nicht-CO2-Effekte zu unterstützen, beteiligt sich die deutsche Luftverkehrswirtschaft an verschiedenen Forschungsprojekten.

Europa: Destination 2050

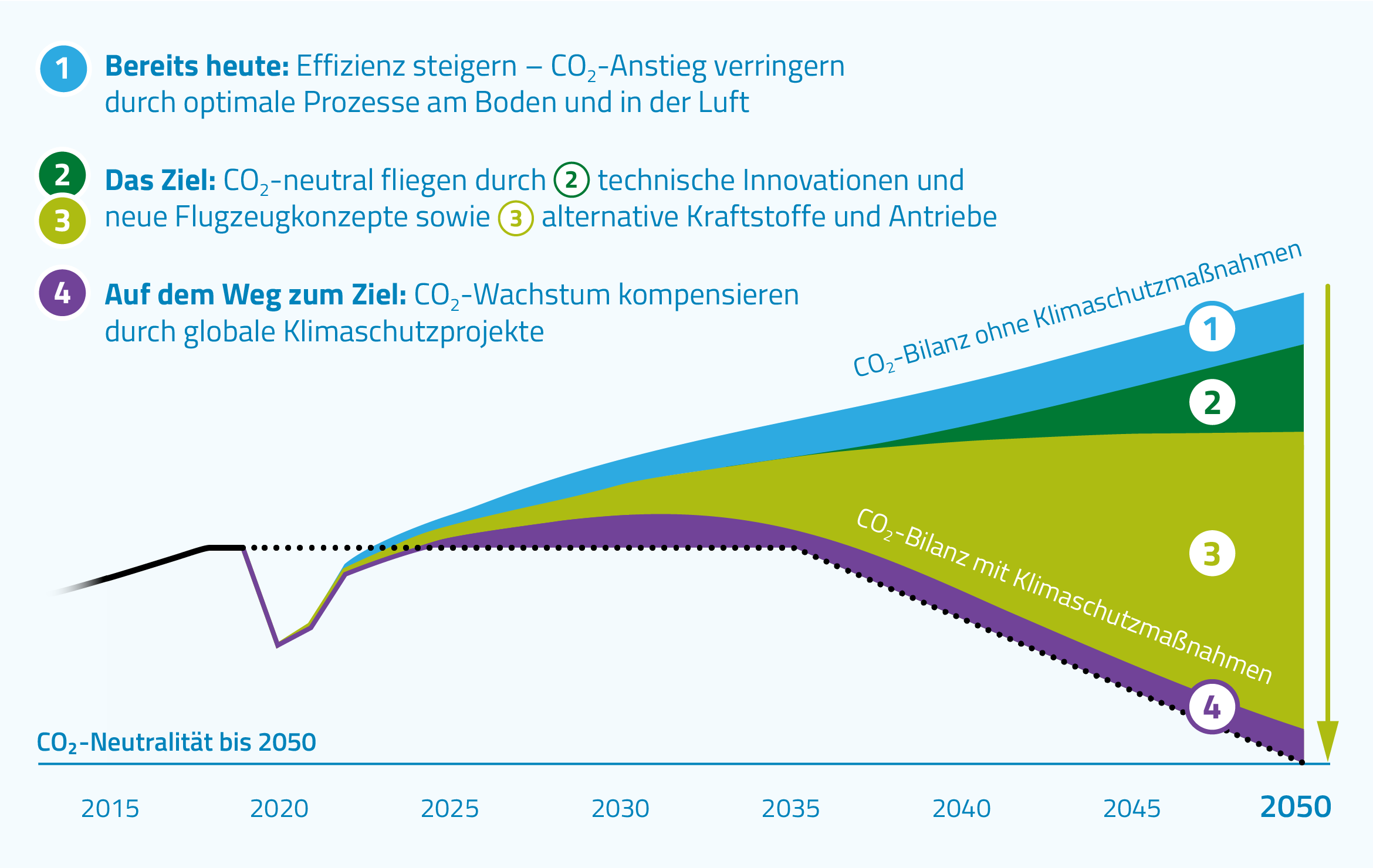

Destination 2050 ist die Klimaschutzstrategie der europäischen Luftverkehrswirtschaft. Ziel dieser Initiative ist es, bis zum Jahr 2050 einen CO2-neutralen Flugverkehr in Europa zu erreichen. Dafür wurden vier Kernmaßnahmen mit den zugehörigen Einsparpotenzialen identifiziert und eine Roadmap zur Erreichung der CO2-Neutralität aufgestellt. Diese wurde unter anderem durch das Königlich-Niederländische Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt.

Die Roadmap für „Destination 2050“ zeigt, wie trotz eines prognostizierten Wachstums von durchschnittlich 1,4 Prozent pro Jahr der Luftverkehr in Europa bis 2050 CO2-neutral gestaltet werden kann. 85 Prozent der Emissionen, oder prognostizierte 250 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2050, können dabei direkt durch Handlungen in den vier Kernbereichen reduziert werden. Die verbleibenden 15 Prozent der CO2-Emissionen werden den Autoren zufolge dadurch entfallen, dass sich Luftverkehr durch die Umsetzung der Kernmaßnahmen verteuert, und die Nachfrage entsprechend gebremst wird.

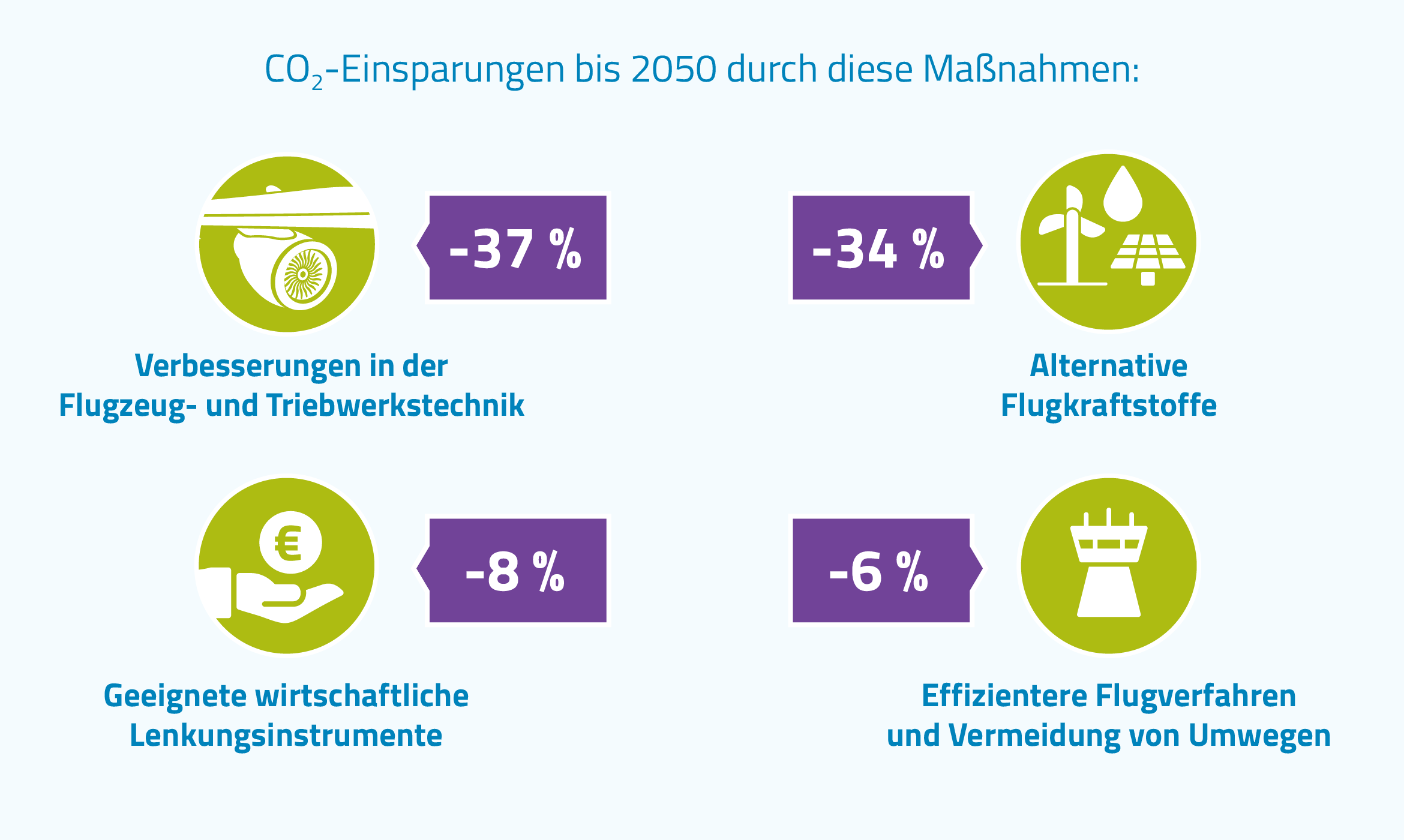

Verbesserungen in der Flugzeug- und Triebwerkstechnik: Durch weitere Verbesserungen im Flugzeugdesign und in der Triebwerkstechnik wird der Kraftstoffverbrauch weiter gesenkt werden. Die neuen, sparsamen Modelle müssen durch umfangreiche Investitionen der Fluggesellschaften alte, weniger effiziente Modelle ersetzen. Ein noch stärkerer Hebel wird ab den 2030er-Jahren greifen. Dann nämlich ist auf Kurz- und Mittelstrecken die Einführung neuer Flugzeuge mit hybrid-elektrischen Antrieben oder auch Wasserstoff-Antrieb zu erwarten. Insgesamt sollen diese Maßnahmen bis 2050 37 Prozent der CO2-Emissionen reduzieren – das entspricht dem verwendeten Wachstumsmodell zufolge 111 Millionen Tonnen CO2.

Nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF): SAF ermöglichen perspektivisch einen CO2-neutralen Flugbetrieb. Wichtig ist, dass der Markthochlauf dieser Kraftstoffe gelingt, damit sie in ausreichenden Mengen und zu konkurrenzfähigen Preisen zur Verfügung stehen. Zudem müssen Infrastruktur und Flugzeuge so angepasst werden, dass auch ein Betrieb mit 100 Prozent SAF möglich wird. Moderne Flugzeuge sind in der Regel schon heute dafür geeignet, jedoch fehlt noch die Zulassung und die vollständige Umflottung wird lange dauern, da Passagierflugzeuge bis zu 30 Jahre lang in Betrieb sind. Durch SAF sollen im Jahr 2050 34 Prozent der CO2-Emissionen entfallen, nach dem Wachstumsmodell entspricht dies 99 Millionen Tonnen CO2.

Geeignete wirtschaftliche Lenkungsinstrumente: Durch geeignete Instrumente zur CO2-Bepreisung kann bereits kurzfristig eine gewisse Reduktion der Emissionen erreicht werden, solange SAF noch nicht in ausreichendem Maße verfügbar und neue Flugzeugtechnologien noch nicht flächendeckend etabliert sind. Das Ziel ist es, die Klimakosten besser in die wirtschaftliche Kalkulation der Unternehmen einzubeziehen. Insbesondere der Europäische Emissionshandel (EU-ETS) aber auch Kompensationssysteme wie CORSIA sind geeignet, diese Ziele zu erreichen. Diese Instrumente können die CO2-Emissionen um 8 Prozent reduzieren, das entspricht 22 Millionen Tonnen im Jahr 2050.

Effizientere Flugverfahren und Vermeidung von Umwegen: Weitere Verbesserungen im Flugbetrieb helfen, den Kraftstoffverbrauch und damit die CO2-Emissionen zu reduzieren. Dazu zählt zum Beispiel eine bessere Abstimmung zwischen Airlines, Flugsicherung und Flughäfen. Eine Umsetzung des SES kann helfen, Umwege und damit unnötige Emissionen zu vermeiden. Gleiches gilt für eine verbesserte Flugplanung und –vorbereitung. Auch am Boden können CO2-Emissionen reduziert werden, beispielsweise durch einen verringerten Triebwerkseinsatz beim Rollen oder die Nutzung von Bodenstrom anstelle der Hilfsturbine APU. So können die CO2-Emissionen um 6 Prozent reduziert werden, das entspricht 18 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2050.

International: Waypoint 2050

Waypoint 2050 ist eine Klimaschutz-Strategie für den internationalen Luftverkehr, entwickelt von ATAG. Diese Initiative wird von den internationalen Verbänden von Airlines, Flughäfen und Flugsicherungen sowie von Flugzeug-Herstellern unterstützt. Waypoint 2050 zeigt in verschiedenen Szenarien auf, wie die zukünftige Entwicklung des Luftverkehrs aussehen kann und wie CO2-Emissionen trotz Wachstum reduziert werden können. Dabei wird ein Pfad aufgezeigt, der es dem globalen Luftverkehr ermöglicht, unter Einbeziehung von Kompensationsinstrumenten bis zum Jahr 2050 CO2-neutral zu werden.

Die Strategie „Waypoint 2050“ setzt darauf, die wieder ansteigende Nachfrage nach Luftverkehr nach der Covid-19-Pandemie klar an dem Ziel einer Dekarbonisierung auszurichten. So soll die postpandemische Phase der schrittweisen Erholung dazu genutzt werden, neue Technologien zu entwickeln und einzuführen, um die CO2-Emissionen des Luftverkehrs künftig nicht über das Vorkrisenniveau steigen zu lassen. Der Name „Waypoint 2050“ ist eine Anspielung auf Wegpunkte in der Flugnavigation, anhand derer sich eine Route beschreiben lässt. Das formulierte Ziel für 2050 ist es, die CO2-Emissionen im weltweiten Luftverkehr auf null zu senken. Mit der „net zero“- Strategie hat die ATAG ihre 2020 gesteckten Ziele noch einmal ambitionierter gesetzt. Ursprünglich ging ATAG davon aus, dass eine weltweit CO2-neutrale Luftfahrt erst zehn Jahre später, also 2060, möglich sei. Dies lag vor allem daran, dass in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern ein hohes Luftverkehrswachstum zu erwarten ist, da die erwartete wirtschaftliche Entwicklung in diesen Staaten Fliegen für viele Menschen in den kommenden Jahren bezahlbar machen wird.

Klimaschutzstrategie der internationalen Luftfahrt

Bei der Erstellung der aktuellen Szenarien ist ATAG davon ausgegangen, dass im Jahr 2050 10 Milliarden Flugreisende weltweit befördert werden. Mit der heutigen Effizienz von Flugzeugen und ohne weitere Klimaschutzmaßnahmen würde dies fast eine Verdoppelung der CO2-Emissionen gegenüber dem Vor-Corona-Niveau bedeuten. Die Hebel, mit denen die Emissionen trotz Verkehrswachstum sinken sollen, sind:

Verbesserungen in der Technologie: Durch neue Antriebssysteme, effizientere Triebwerke, leichtere Materialien und andere Fortschritte in der Luftfahrttechnik, kann es zu einer Reduktion der CO2-Emissionen kommen. Je nach Szenario kann der Anteil dieser Maßnahmen an den notwendigen CO2-Einsparungen bis 2050 zwischen 12 Prozent und 34 Prozent liegen.

Effizienter Betrieb: Durch Verbesserungen im Betrieb, z.B. durch eine bessere Verknüpfung von Lufträumen und das Abweichen von staatlich festgelegten Flugkorridoren, können 7 Prozent bis 10 Prozent der CO2-Reduktion ermöglicht werden.

Alternative Flugkraftstoffe: SAF stellen den größten Hebel und die wichtigste Maßnahme für eine Senkung der CO2-Emissionen dar. Da der Markthochlauf dieser Kraftstoffe einige Zeit in Anspruch nehmen wird und eine Verfügbarkeit in den benötigten Mengen erst spät zu erwarten ist, soll diese Maßnahme anfangs durch Ausgleichmaßnahmen (Offsets) unterstützt werden. Bis 2050 sollen aber keine Offsets mehr nötig sein, dann sollen zwischen 53 Prozent und 71 Prozent der CO2-Reduktion durch die Nutzung alternativer Flugkraftstoffe ermöglicht werden.

Kompensation: In allen drei Szenarien setzen die Autoren der Studie auf das Mittel des CO2-Ausgleichs durch marktbasierte Instrumente, um all jene CO2-Emissionen zu kompensieren, die nicht durch technische Innovationen und verbesserte Verfahren zur Verbrauchsminderung oder durch den Ersatz des fossilen Kerosins durch CO2-neutrale Kraftstoffe vermieden werden können. Durch Kompensation werden die noch fehlenden 6 Prozent bis 8 Prozent CO2-Ausstoß reduziert.

Ist auch „klimaneutrales Fliegen“ möglich? –

Was sind die offenen Fragen?

Um nahezu klimaneutral fliegen zu können, werden – über die Reduzierung der CO2-Emissionen hinaus – zwei wesentliche Ansatzpunkte diskutiert: NOx-Emissionen und Kondensstreifen. Die Klimawirkung ist abhängig von deren Reaktionen in der Atmosphäre sowie von ihrer Verweildauer und geografischen Ausbreitung.

Während über die Klimawirkung von CO2 wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse vorliegen, besteht im Hinblick auf die genaue Klimawirkung von Kondensstreifen und den daraus gegebenenfalls entstehenden Zirruswolken noch weiterer Forschungsbedarf. Laut Weltklimarat IPCC ist der weltweite Luftverkehr für 3 bis 5 Prozent der globalen Erwärmung verantwortlich. Aktuelle Studien gehen davon aus, dass die sogenannten „Nicht-CO2-Effekte“ für bis zu zwei Drittel dieser Klimawirkung verantwortlich sind.

Die Bildung von Kondensstreifen und Wolken ist abhängig von den beim Flug herrschenden meteorologischen Bedingungen. Dieser Zusammenhang sollte unter anderem beim DLR–Projekt »WeCare« bestimmt werden. Da klimawirksame Kondensstreifen nur in bestimmten Gebieten entstehen, soll nun geprüft werden, ob und wie mit der entsprechenden Planung eines Flugverlaufs ein Beitrag zum klimaneutralen Flugverkehr leistbar wäre. Auch hier ist noch weiterer Forschungsbedarf und Zeit nötig, um die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu festigen und dann in die Praxis umzusetzen.

Stickoxide (NOx) entfalten in großen Höhen eine Klimawirkung, da sie zur Bildung von Ozon (O3) beitragen. Um die NOx-Emissionen zu verringern, hat sich die europäische Luftfahrtforschung zum Ziel gesetzt, die Verbrennungsprozesse soweit zu optimieren, dass im Vergleich zu einem Flugzeug von 2000 nur noch 10 Prozent NOx-Emissionen entstehen.